Wir nutzen Cookies, um die Website benutzerfreundlich, sicher und effektiv zu gestalten. Cookies dienen der Erhebung von Informationen über die Nutzung von Websites. Weitere Informationen: Hinweise zum Datenschutz

Verschönern geht immer

Zurückhaltender bei den Investitionen

Über die Hälfte der Eigentümerinnen und Eigentümer (52%) gibt an, dass sie im vergangenen Jahr in ihr Eigenheim investiert hat. Das sind vier Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. 50% planen, innerhalb der nächsten zwei Jahre in ihr Eigenheim zu investieren. Letztes Jahr waren es 53%. Damit geben sich die Befragten zurückhaltender als vor einem Jahr.

Der Garten blüht auf, die «grüne Welle» flacht ab

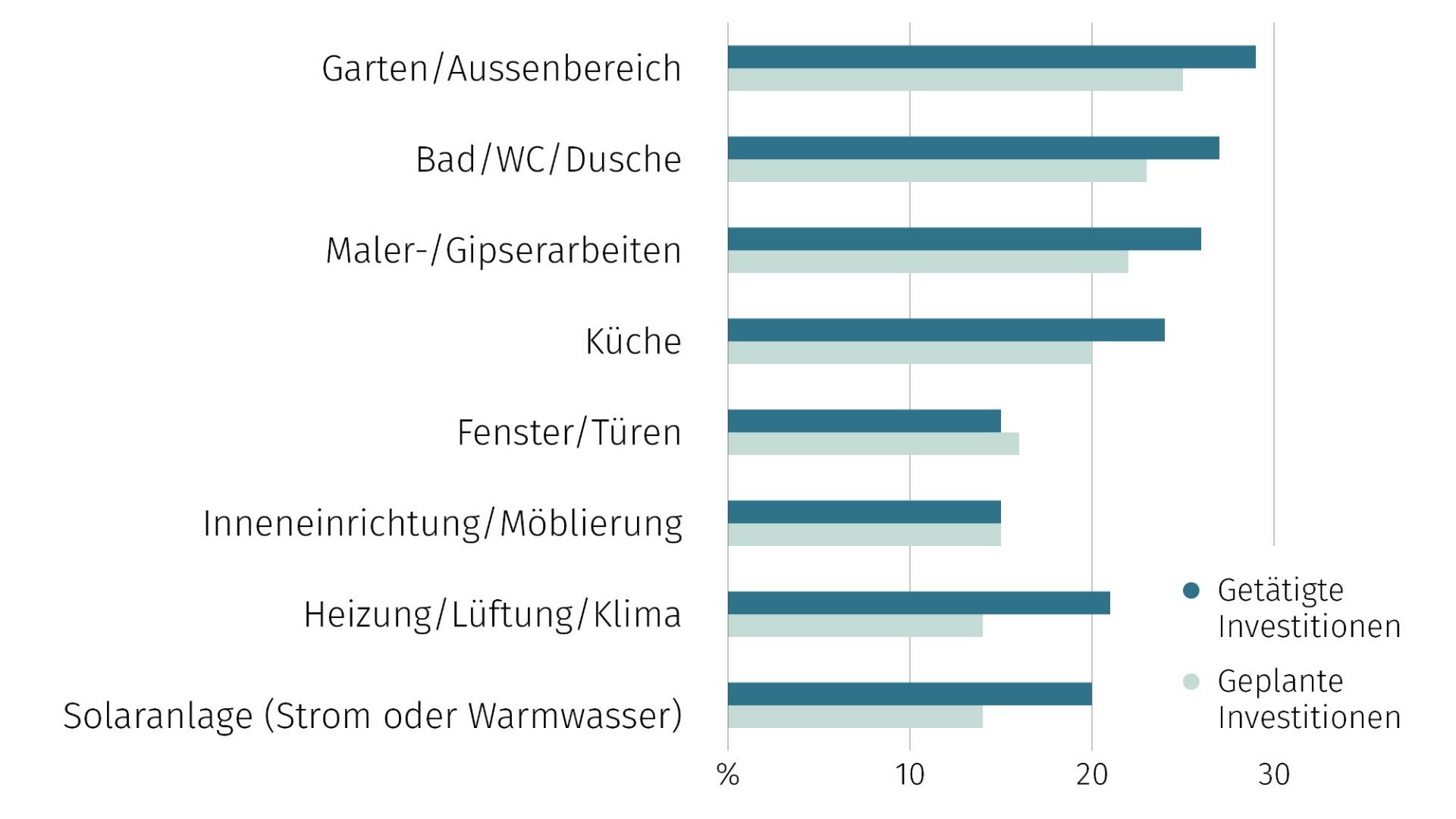

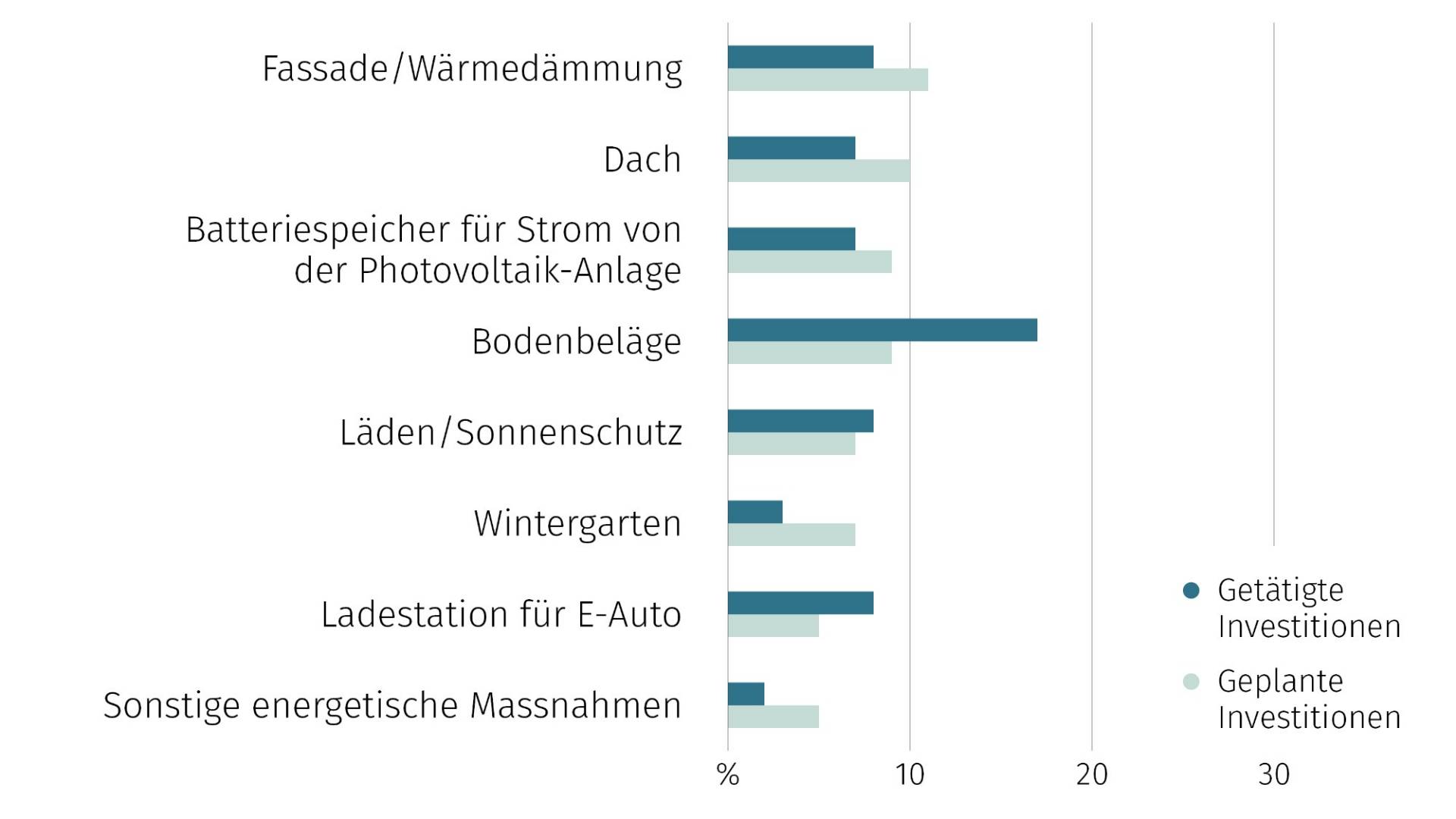

In was haben Sie investiert bzw. in was möchten Sie investieren?

Im Garten gibt es immer etwas zu tun: Letztes Jahr gab gut ein Drittel der befragten Eigentümerschaft (34%) an, in den Garten/Aussenbereich investiert zu haben. Ein Viertel (25%) hatte es noch vor. Bei der diesjährigen Befragung sind es leicht weniger (29%) die angeben, letztes Jahr in den Garten investiert zu haben und weiterhin ein Viertel (25%) hat es noch vor. Auch das Verschönern liegt im Trend: 26% haben bereits, 22% wollen noch Maler- und Gipserarbeiten vornehmen oder in Auftrag geben. Diese Arbeiten gewinnen drei Plätze gegenüber dem Vorjahr, während die Solaranlage, welche vor zwei Jahren noch die meistgeplante Investition war, auf den 8. Rang zurückfällt. Gemessen an den geplanten Investitionen von der letztjährigen Befragung (24%), bleibt sie bei den getätigten Investitionen (20%) von der aktuellen Befragung hinter den Erwart-ungen zurück und lässt auch bei den geplanten Investitionen (14%) keinen Boom mehr erkennen. Ähnliches gilt für die Lade-station fürs E-Auto. Zwar entsprechen die getätigten Investitionen (8%) den Plänen vom Vorjahr (8%), aber für die Zukunft planen nur noch 5% in eine Ladestation zu investieren, was diese Massnahme drei Ränge zurückfallen lässt. Dafür legt der Batteriespeicher im Haus zu. 7% geben an, in einen Batteriespeicher investiert zu haben und 9% planen dies zu tun.

Eigenmietwert: Eine Steuer mit Seltenheitswert

Der Eigenmietwert ist ein Schweizer Steuermechanismus, der steuerliche Nachteile der Mieterschaft gegenüber Immobilienbesitzenden ausgleichen soll. Denn Eigentümerinnen und Eigentümer können Ihre Unterhaltskosten für die Immobilie sowie ihre Schuldzinszahlungen bei den Steuern abziehen. Im Gegenzug müssen sie fiktive Mieteinnahmen versteuern. Im europäischen Umfeld ist eine solche Steuer die absolute Ausnahme. Lediglich Dänemark, Luxemburg, die Niederlande, Italien und Spanien kennen eine Form der Eigenmietwertbesteuerung. Diese ist aber entweder viel niedriger als in der Schweiz oder wird nur auf Zeitwohnsitzen erhoben. Der Eigenmietwert ist in der Schweiz seit Jahren sehr umstritten und so wurden seit dem Jahr 1999 drei nationale Volksabstimmungen zu seiner Abschaffung durchgeführt.

Und auch aktuell steht wieder eine Abstimmung zum Thema an. Nach langer politischer Diskussion haben National- und Ständerat anlässlich der Wintersession 2024 beschlossen, den Eigenmietwert für Haupt- und Zweitwohnsitze abzuschaffen und gleichzeitig auch Schuldzins- und Unterhaltsabzüge für selbstgenutztes Wohneigentum zu streichen. Um insbesondere für die Bergkantone einen Ausgleich zu den wegfallenden Steuereinnahmen zu schaffen, soll neu auf kantonaler Ebene eine Objektsteuer auf Zweitliegenschaften erhoben werden dürfen. Diese bedarf aufgrund der dafür notwendigen Verfassungsänderung zwingend eine Volksabstimmung, welche frühestens im September 2025 erfolgen wird.

Fällt der Eigenmietwert?

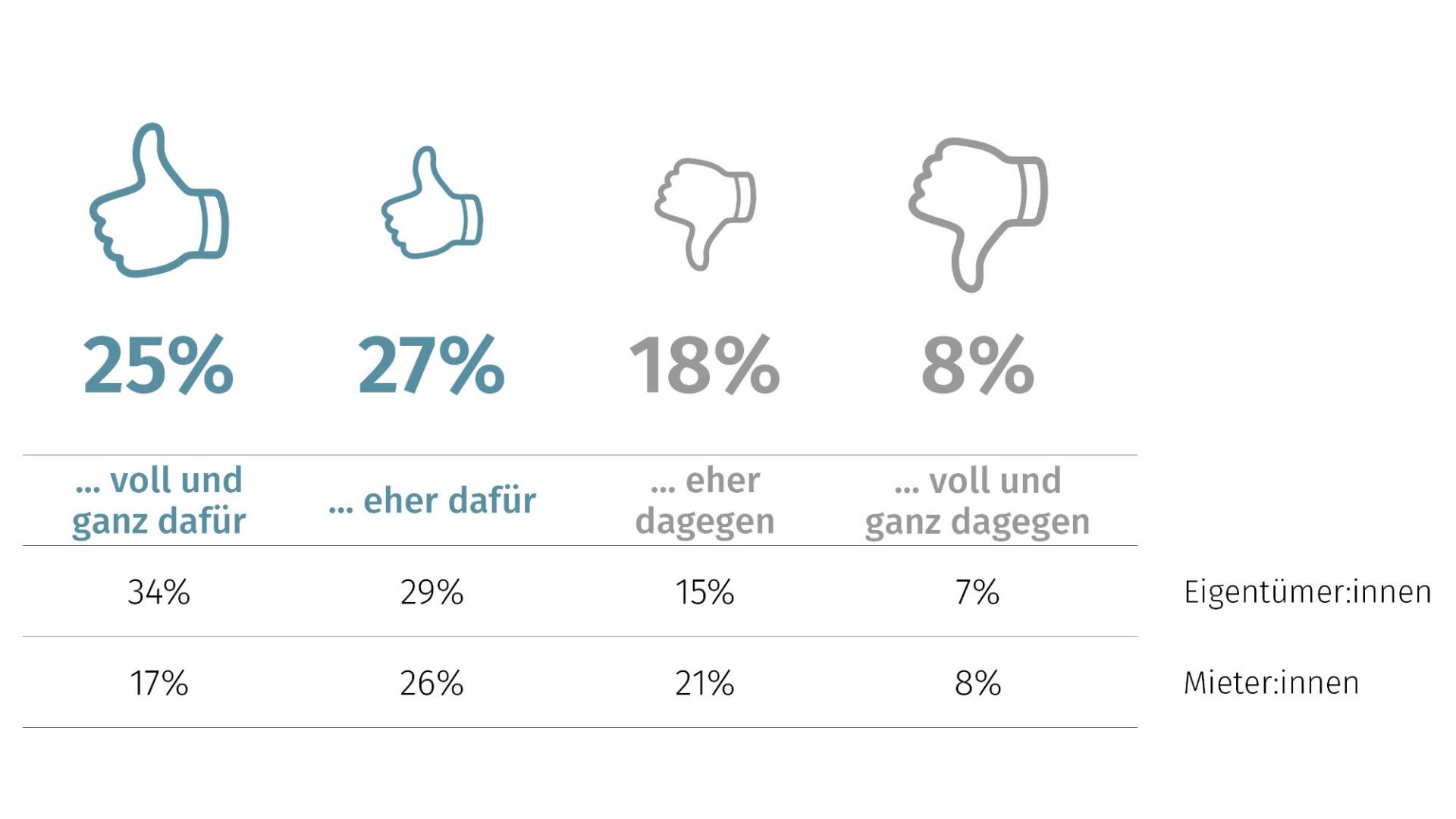

Heute gibt eine knappe Mehrheit (52%) der Befragten an, einer Abschaffung des Eigenmietwerts mit gleichzeitiger Streichung von Steuerabzügen für Unterhaltskosten und Schuldzinsen eher (27%) oder voll und ganz (25%) zuzustimmen. Überdurchsch-nittLiche Zustimmungsraten finden sich bei der Eigentümerschaft (63%) sowie in der Deutschschweiz (55%). Die Zustimmung nimmt mit steigendem Alter zu. So geben 57 Prozent der befragten Personen über 65 Jahre an, eher (26%) oder voll und ganz (31%) für eine Abschaffung zu sein, während es bei der Gruppe der 25-30-jährigen 47 Prozent sind und nur halb so viele (16%) voll und ganz dafür sind. Auffallend hohe 22 Prozent haben die Frage nicht beantworten können.

«Eine Abschaffung des Eigenmietwerts erscheint derzeit zwar noch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Rentnerinnen und Rentner würden am meisten von einer Abschaffung profitieren und sind bei Volksabstimmungen oft «übervertreten» Für ein solch intensiv diskutiertes Thema dürfte aber die Zustimmung in den Monaten vor der Abstimmung eher schwinden, sofern die Argumente der breiten Gegnerschaft in der Bevölkerung verfangen.»

Frühere Variante genoss mehr Zustimmung

Ein Blick zurück in die Wohntraumstudie 2021 (Seite 25) verrät, dass die Zustimmung seit 2021 um rund zehn Prozentpunkte nachgelassen hat. Damals hatte sogar eine knappe Mehrheit der Mieterinnen und Mieter zur Abschaffung tendiert. Allerdings stand damals der Vorschlag im Raum, den Eigenmietwert abzuschaffen und die Abzüge für Unterhalt und Schuldzinsen beizubehalten.

«Die Variante der Abschaffung, welche 2021 im Parlament zur Debatte stand, war nicht nur für Rentnerinnen und Rentner, sondern für alle Eigentümerinnen und Eigentümer finanziell vorteilhaft. Sie wollte Abzüge für Schuldzinsen und den Gebäudeunterhalt bestehen lassen und hätte damit noch höhere Steuerausfälle zur Folge gehabt.»

Mögliche Auswirkungen einer Abschaffung

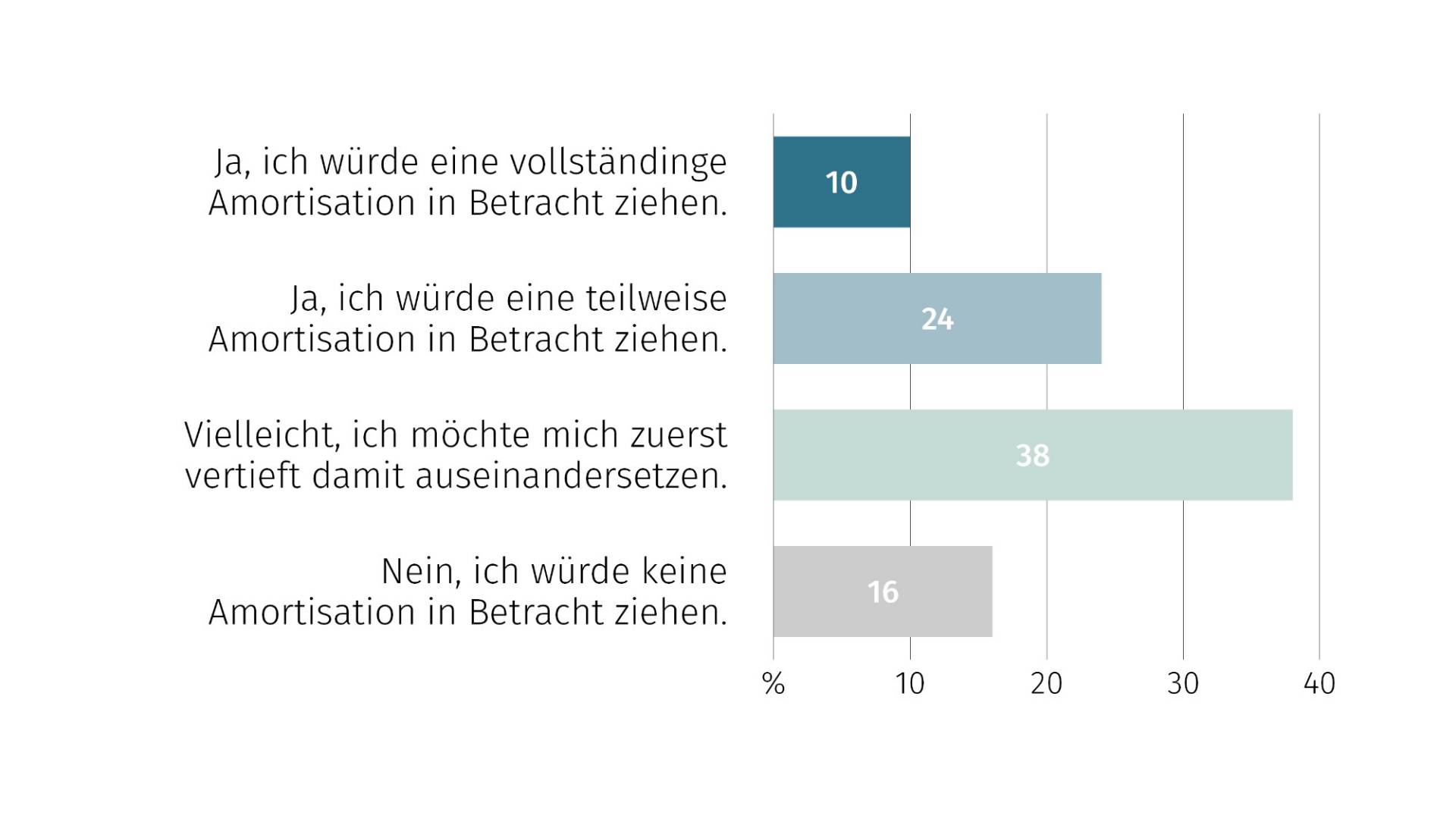

Mit der geplanten Abschaffung des Eigenmietwerts könnte für Hypothekarnehmende eine raschere Amortisation der Hypothek interessant werden, insbesondere in einem Umfeld mit hohen Hypothekarzinsen. Rund ein Drittel (34%) der befragen Eigentümerinnen und Eigentümer zieht im Falle einer Abschaffung des Eigenmietwerts in Betracht, die Hypothek vollständig (10%) oder teilweise (24%) zu amortisieren. 38 Prozent zeigen sich noch unentschlossen.

«Der Eigenmietwert trägt wesentlich zur hohen Hypothekarverschuldung in der Schweiz bei und bewirkt, dass wir trotz tiefer Eigen-tumsquote von 36% zum Hypothekarweltmeister geworden sind.»